Je crois, en effet, que si l'on veut bien comprendre la structure psychique de l'entrepreneur moderne, ainsi que celle de l'homme moderne en général, de plus en plus envahi par le même esprit, on n'a qu'à évoquer le monde psychique de l'enfant, avec ses représentations et ses valeurs, et l'on s'aperçoit aussitôt que les mobiles qui déterminent l'activité souvent prodigieuse de celui-là ressemblent parfois étonnamment à ceux qui se dissimulent derrière l'agitation purement infantile. Les principales valeurs au nom desquelles agit l'homme moderne représentent une réduction extraordinaire de tous les processus psychiques à leurs éléments les plus simples, une simplification totale et complète de ces processus, une sorte de régression vers les états élémentaires de l'âme enfantine.

Et voici les raisons qui me semblent justifier cette manière de voir.L'enfant possède quatre valeurs élémentaires; quatre « idéaux » inspirent et dominent sa vie :

a) la grandeur concrète et sensible, qui trouve son expression dans l'homme adulte et, par delà celui-ci, dans l'homme géant;

b) la rapidité de mouvement qu'il réalise dans la course, dans la rotation d'une toupie, dans l'ivresse que lui procurent les rapides mouvements circulaires du carrousel;

c) la nouveauté : l'enfant abandonne un jouet qu'il connaît pour se jeter sur un jouet nouveau ou encore inconnu; il commence un travail qu'il laisse inachevé, parce qu'il est attiré par un autre;

d) le sentiment de puissance : il arrache les pattes aux mouches, oblige son chien à faire le beau et à apporter, laisse monter vers le ciel son cerf-volant.

Ce sont ces idéaux, et (si nous approfondissons bien notre analyse) rien que ces idéaux, qui se retrouvent au fond de toutes les notions de valeur de l'homme spécifiquement moderne :

a) L'appréciation quantitative. Ce qui intéresse principalement aujourd'hui (et ce fait est au-dessus de toute contestation), ce qui suscite la plus grande admiration, c'est la grandeur qui se laisse mesurer et peser. ( ... )

Celui qui a pris l'habitude de l'appréciation purement quantitative d'un phénomène, aura une tendance à comparer deux phénomènes, en mesurant l'un avec l'autre et en accordant une valeur supérieure au plus grand. Lorsque de deux phénomènes que nous avons sous les yeux, l'un réussit, au bout d'un certain temps, à dépasser l'autre en grandeur, nous qualifions ce résultat de succès. Le prix que nous attachons à la grandeur mesurable a donc pour corollaire nécessaire le culte du succès. L'homme d'affaires moderne n'est estimé, lui aussi, que d'après son succès. Mais « avoir du succès » signifie dépasser les autres, être plus que les autres, faire, produire et posséder plus que les autres, bref être « plus grand ». C'est ainsi que la recherche du succès implique, tout comme la recherche du gain, l'aspiration à l'infini.

C'est dans l'attitude de l'homme moderne à l'égard des sports qu'apparaissent avec le plus de netteté les processus psychiques qui sont à la base de cette transmutation des valeurs si caractéristique de notre époque. La question essentielle qui se pose dans tout exercice sportif est celle-ci , qui sortira vainqueur de la lutte? qui accomplira le plus grand exploit, fournira le plus grand effort, au sens de grandeur mesurable? Un pari sportif représente un rapport purement quantitatif entre deux exploits. On ne pariait certainement pas dans une palestre grecque, pas plus qu'on ne parie dans les courses de taureaux espagnoles, et cela parce que là comme ici ce qui comptait et ce qui compte, c'est l'activité éminemment personnelle de l'individu, justiciable uniquement d'une appréciation artistique, c'est-à-dire qualitative.

b) La rapidité d'un événement, de la conception et de l'exécution d'un projet intéresse l'homme moderne presque autant que le caractère massif et quantitatif des manifestations de son activité. ( ... )

On a même créé de nos jours une notion spéciale, destinée à désigner les valeurs supérieures représentées par les actes les plus rapides, une notion qui trouve également son application lors de la comparaison de quantités et qui n'acquiert toute sa signification que lorsque l'appréciation porte à la fois sur la vitesse et la grandeur mesurable d'un événement, d'un phénomène, d'un acte : c'est la notion du record. Tous les rêves de grandeur et de vitesse de notre temps trouvent leur expression dans cette notion du record. Et un historien qui, dans deux ou trois cents ans, se proposera de tracer le tableau de notre époque, pourra, sans être taxé d'exagération ni de paradoxe, intituler son exposé : L'âge du record.

c) La nouveauté attire l'homme moderne, uniquement en tant que nouveauté. Elle l'attire surtout « quelque chose qui n'a encore jamais été vu ». Nous appelons sensation l'impression que l'homme ressent lorsqu'il apprend une nouveauté. Inutile de citer des faits prouvant que notre époque est extraordinairement « avide de sensations ». ( ... )

d) Le sentiment de puissance, que je considère comme le quatrième attribut de l'esprit moderne, consiste dans la joie que nous éprouvons à nous montrer supérieurs aux autres. Si on analyse ce sentiment, on constate qu’il n'est au fond pas autre chosequ'un aveu involontaire et inconscient de faiblesse; et c'est pourquoi il constitue aussiun des attributs de l'âme enfantine. Un homme vraiment grand, naturellement et intérieurement, n'attachera jamais une valeur particulière à la puissance extérieure. ( ... )

Un entrepreneur qui commande à 10.000 hommes et se réjouit de sa puissance ressemble au petit garçon qui est heureux de voir son chien obéir aumoindre de ses signes. Et lorsque ce ne sont ni l'argent ni une contrainte extérieure qui nous procurent une puissance directe sur les hommes, nous nous contentons d'être fiers d'avoir asservi les éléments de la nature. D'où la joie enfantine que nous procurent les « grandes » inventions et découvertes; d'où notre extraordinaire enthousiasme pour la technique aérienne qui nous a assuré la « maîtrise de l'air ».

Un homme doué de sentiments profonds et élevés n'éprouvera pas une impression extraordinaire à la vue de moteurs à essence remplissant l'air de leurs ronflements. Une génération vraiment grande, aux prises avec les problèmes les plus profonds de l'âme humaine, ne se sentira pas grandie du fait de la réussite de deux ou trois inventions techniques. Elle n'attachera qu'une importance insignifiante à ces instruments de puissance extérieure. Mais notre époque, inaccessible à tout ce qui est vraiment grand, n'apprécie précisément que cette puissance extérieure, s'en réjouit comme un enfant, voue un véritable culte à ceux qui la possèdent. C'est pourquoi les inventeurs et les millionnaires inspirent aux masses une admiration sans bornes. ( ... )

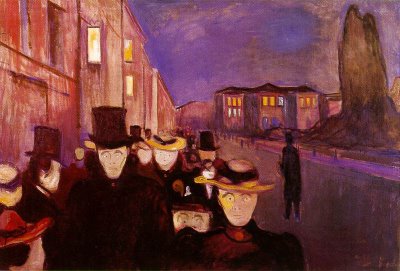

Tous les instants du jour, tous les jours de l'année, toutes les années de la vie sont consacrés au travail. Et pendant ce temps toutes les forces sont tendues à l'extrême. Tout le monde a devant les yeux le tableau de ces hommes travaillant jusqu'à la folie. Ce qui les distingue tous, qu'ils soient entrepreneurs ou ouvriers, c'est qu'ils sont exposés à chaque instant à succomber au surmenage. Toujours tendus, toujours agités. « En avant, en avant! » Tel est le mot d'ordre de notre temps. La marche en avant et l'agitation furieuse : voilà ce qui le caractérise avant tout.

On sait à quel point cet excès d'activité épuise les corps, flétrit les âmes. Toutes les valeurs inhérentes à la vie sont sacrifiées au Moloch du travail, toutes les aspirations du coeur et de l'esprit doivent céder la place à un seul intérêt, à une seule préoccupation : les affaires. C'est ce que nous a fort bien montré Kellermann dans son roman déjà cité lorsque, caractérisant son héros, qui était une nature débordante de forces, il disait en terminant : « Créateur d'un tunnel, il en était devenu l'esclave. Son cerveau ne connaissait pas d'autres associations d'idées que machines, types de voitures, stations, appareils, chiffres, mètres cubes et chevaux-vapeur. Il était devenu étranger à presque toutes les sensations humaines. Il n'avait plus qu'un seul ami : c'était Lloyd. Souvent les deux hommes passaient ensemble la soirée. Et étaient assis dans des fauteuils et... se taisaient ».