lundi 30 avril 2012

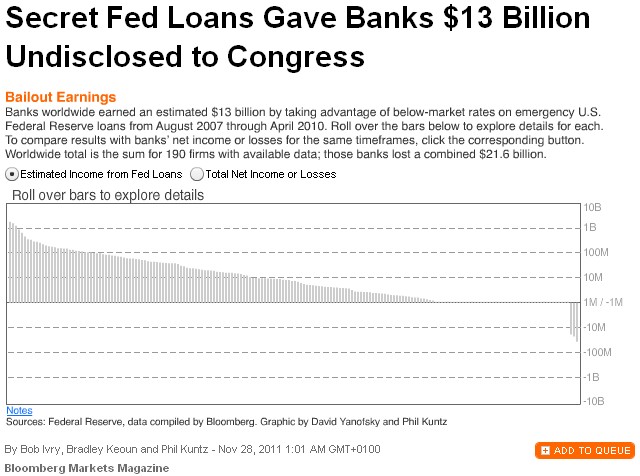

7 770 milliards de dollars. Le plus grand plan de renflouement de l'histoire est resté secret pendant deux ans

7 770 milliards de dollars. Mais alors que le plan Paulson était public, l’aide de la Fed, dont les “prêts d’urgence”, est restée secrète pendant plus de deux ans !

Combien d’argent public l’Etat fédéral américain a-t-il débloqué pour aider les banques opérant aux Etats-Unis ? On avait surtout retenu les 700 milliards de dollars (environ 500 milliards d’euros) d’aides du plan Paulson de 2008. L’agence de presse Bloomberg vient de révéler un plan de soutien d’une tout autre ampleur, resté jusqu’alors largement inconnu : entre 2007 et 2009, la banque centrale américaine, la Réserve fédérale, a mis sur la table… onze fois plus, pour sauver les banques de la faillite. En toute opacité, et sans que le Parlement ne soit mis au courant. ( ...)

L’information a été rendue publique à partir de décembre 2010. D’abord parce qu’une loi votée en juillet 2010 par le Congrès, visant à réguler le monde de la finance, oblige la Fed à divulguer ses opérations de soutien au bout de deux ans. Mais l’information diffusée est restée parcellaire, l’institution refusant de donner le détail des sommes versées à chaque banque. Il a fallu que Bloomberg, associée à Fox news, poursuive en justice la Fed et Clearing House, une association de lobbying des banques, pour obtenir la publication des comptes détaillés. Après deux ans de procédures judiciaires au nom du Freedom of information Act, qui ont mené jusqu’à la Cour suprême, les médias ont obtenu gain de cause : une masse de 29 346 pages de documents, recensant 21 000 mouvements financiers, leur a été livrée en trois fois, en décembre 2010, puis en mars et juillet 2011. ( ... )

Bloomberg estime que la situation est susceptible de créer ce que les économistes nomment un “aléa moral” : si les géants bancaires savent qu’ils seront toujours remis sur pied par l’Etat, ils prendront un maximum de risques, sans avoir à en subir le contrecoup, qui pourrait être fatal à une banque plus modeste. Une situation qui inquiète jusqu’au Congrès américain. Ces révélations de Bloomberg, en outre, ne vont certainement pas manquer de nourrir le débat sur la faiblesse des moyens dont dispose, en cas de crise, la BCE. Non seulement la Fed est armée d’un gros bazooka, mais on voit qu’elle l’utilise en secret.

arretsurimages.net

La grande machine bulles américaine

mercredi 21 mars 2012

" Le bourgeois " par Werner Sombart ( 1913 )

Je crois, en effet, que si l'on veut bien comprendre la structure psychique de l'entrepreneur moderne, ainsi que celle de l'homme moderne en général, de plus en plus envahi par le même esprit, on n'a qu'à évoquer le monde psychique de l'enfant, avec ses représentations et ses valeurs, et l'on s'aperçoit aussitôt que les mobiles qui déterminent l'activité souvent prodigieuse de celui-là ressemblent parfois étonnamment à ceux qui se dissimulent derrière l'agitation purement infantile. Les principales valeurs au nom desquelles agit l'homme moderne représentent une réduction extraordinaire de tous les processus psychiques à leurs éléments les plus simples, une simplification totale et complète de ces processus, une sorte de régression vers les états élémentaires de l'âme enfantine.

Et voici les raisons qui me semblent justifier cette manière de voir.L'enfant possède quatre valeurs élémentaires; quatre « idéaux » inspirent et dominent sa vie :

a) la grandeur concrète et sensible, qui trouve son expression dans l'homme adulte et, par delà celui-ci, dans l'homme géant;

b) la rapidité de mouvement qu'il réalise dans la course, dans la rotation d'une toupie, dans l'ivresse que lui procurent les rapides mouvements circulaires du carrousel;

c) la nouveauté : l'enfant abandonne un jouet qu'il connaît pour se jeter sur un jouet nouveau ou encore inconnu; il commence un travail qu'il laisse inachevé, parce qu'il est attiré par un autre;

d) le sentiment de puissance : il arrache les pattes aux mouches, oblige son chien à faire le beau et à apporter, laisse monter vers le ciel son cerf-volant.

Ce sont ces idéaux, et (si nous approfondissons bien notre analyse) rien que ces idéaux, qui se retrouvent au fond de toutes les notions de valeur de l'homme spécifiquement moderne :

a) L'appréciation quantitative. Ce qui intéresse principalement aujourd'hui (et ce fait est au-dessus de toute contestation), ce qui suscite la plus grande admiration, c'est la grandeur qui se laisse mesurer et peser. ( ... )

Celui qui a pris l'habitude de l'appréciation purement quantitative d'un phénomène, aura une tendance à comparer deux phénomènes, en mesurant l'un avec l'autre et en accordant une valeur supérieure au plus grand. Lorsque de deux phénomènes que nous avons sous les yeux, l'un réussit, au bout d'un certain temps, à dépasser l'autre en grandeur, nous qualifions ce résultat de succès. Le prix que nous attachons à la grandeur mesurable a donc pour corollaire nécessaire le culte du succès. L'homme d'affaires moderne n'est estimé, lui aussi, que d'après son succès. Mais « avoir du succès » signifie dépasser les autres, être plus que les autres, faire, produire et posséder plus que les autres, bref être « plus grand ». C'est ainsi que la recherche du succès implique, tout comme la recherche du gain, l'aspiration à l'infini.

C'est dans l'attitude de l'homme moderne à l'égard des sports qu'apparaissent avec le plus de netteté les processus psychiques qui sont à la base de cette transmutation des valeurs si caractéristique de notre époque. La question essentielle qui se pose dans tout exercice sportif est celle-ci , qui sortira vainqueur de la lutte? qui accomplira le plus grand exploit, fournira le plus grand effort, au sens de grandeur mesurable? Un pari sportif représente un rapport purement quantitatif entre deux exploits. On ne pariait certainement pas dans une palestre grecque, pas plus qu'on ne parie dans les courses de taureaux espagnoles, et cela parce que là comme ici ce qui comptait et ce qui compte, c'est l'activité éminemment personnelle de l'individu, justiciable uniquement d'une appréciation artistique, c'est-à-dire qualitative.

b) La rapidité d'un événement, de la conception et de l'exécution d'un projet intéresse l'homme moderne presque autant que le caractère massif et quantitatif des manifestations de son activité. ( ... )

On a même créé de nos jours une notion spéciale, destinée à désigner les valeurs supérieures représentées par les actes les plus rapides, une notion qui trouve également son application lors de la comparaison de quantités et qui n'acquiert toute sa signification que lorsque l'appréciation porte à la fois sur la vitesse et la grandeur mesurable d'un événement, d'un phénomène, d'un acte : c'est la notion du record. Tous les rêves de grandeur et de vitesse de notre temps trouvent leur expression dans cette notion du record. Et un historien qui, dans deux ou trois cents ans, se proposera de tracer le tableau de notre époque, pourra, sans être taxé d'exagération ni de paradoxe, intituler son exposé : L'âge du record.

c) La nouveauté attire l'homme moderne, uniquement en tant que nouveauté. Elle l'attire surtout « quelque chose qui n'a encore jamais été vu ». Nous appelons sensation l'impression que l'homme ressent lorsqu'il apprend une nouveauté. Inutile de citer des faits prouvant que notre époque est extraordinairement « avide de sensations ». ( ... )

d) Le sentiment de puissance, que je considère comme le quatrième attribut de l'esprit moderne, consiste dans la joie que nous éprouvons à nous montrer supérieurs aux autres. Si on analyse ce sentiment, on constate qu’il n'est au fond pas autre chosequ'un aveu involontaire et inconscient de faiblesse; et c'est pourquoi il constitue aussiun des attributs de l'âme enfantine. Un homme vraiment grand, naturellement et intérieurement, n'attachera jamais une valeur particulière à la puissance extérieure. ( ... )

Un entrepreneur qui commande à 10.000 hommes et se réjouit de sa puissance ressemble au petit garçon qui est heureux de voir son chien obéir aumoindre de ses signes. Et lorsque ce ne sont ni l'argent ni une contrainte extérieure qui nous procurent une puissance directe sur les hommes, nous nous contentons d'être fiers d'avoir asservi les éléments de la nature. D'où la joie enfantine que nous procurent les « grandes » inventions et découvertes; d'où notre extraordinaire enthousiasme pour la technique aérienne qui nous a assuré la « maîtrise de l'air ».

Un homme doué de sentiments profonds et élevés n'éprouvera pas une impression extraordinaire à la vue de moteurs à essence remplissant l'air de leurs ronflements. Une génération vraiment grande, aux prises avec les problèmes les plus profonds de l'âme humaine, ne se sentira pas grandie du fait de la réussite de deux ou trois inventions techniques. Elle n'attachera qu'une importance insignifiante à ces instruments de puissance extérieure. Mais notre époque, inaccessible à tout ce qui est vraiment grand, n'apprécie précisément que cette puissance extérieure, s'en réjouit comme un enfant, voue un véritable culte à ceux qui la possèdent. C'est pourquoi les inventeurs et les millionnaires inspirent aux masses une admiration sans bornes. ( ... )

Tous les instants du jour, tous les jours de l'année, toutes les années de la vie sont consacrés au travail. Et pendant ce temps toutes les forces sont tendues à l'extrême. Tout le monde a devant les yeux le tableau de ces hommes travaillant jusqu'à la folie. Ce qui les distingue tous, qu'ils soient entrepreneurs ou ouvriers, c'est qu'ils sont exposés à chaque instant à succomber au surmenage. Toujours tendus, toujours agités. « En avant, en avant! » Tel est le mot d'ordre de notre temps. La marche en avant et l'agitation furieuse : voilà ce qui le caractérise avant tout.

On sait à quel point cet excès d'activité épuise les corps, flétrit les âmes. Toutes les valeurs inhérentes à la vie sont sacrifiées au Moloch du travail, toutes les aspirations du coeur et de l'esprit doivent céder la place à un seul intérêt, à une seule préoccupation : les affaires. C'est ce que nous a fort bien montré Kellermann dans son roman déjà cité lorsque, caractérisant son héros, qui était une nature débordante de forces, il disait en terminant : « Créateur d'un tunnel, il en était devenu l'esclave. Son cerveau ne connaissait pas d'autres associations d'idées que machines, types de voitures, stations, appareils, chiffres, mètres cubes et chevaux-vapeur. Il était devenu étranger à presque toutes les sensations humaines. Il n'avait plus qu'un seul ami : c'était Lloyd. Souvent les deux hommes passaient ensemble la soirée. Et étaient assis dans des fauteuils et... se taisaient ».

dimanche 11 mars 2012

Une commande, un soir. Pourquoi le déficit à 3% du PIB est une invention 100%… française

Guy Abeille était chargé de mission au ministère des Finances sous Giscard puis au début de l’ère Mitterrand. Il révèle pour La Tribune comment est né, en France et non en Allemagne, le sacro-saint ratio de 3% du PIB pour les déficits publics. A l’origine, il s’agissait d’imposer la rigueur aux ministres socialistes. Puis cette référence cardinale a fait école, bien qu’elle fut dépourvue du moindre sens économique.

Une commande, un soir

Bilger nous informe en quelques mots du ballet budgétaire élyséen en cours, et il nous fait savoir que le Président a urgemment et personnellement demandé à disposer d'une règle, simple, utilitaire, mais marquée du chrême de l'expert, et par là sans appel, vitrifiante, qu'il aura beau jeu de brandir à la face des plus coriaces de ses visiteurs budgétivores.

Il s'agit de faire vite. Villepin et moi nous n'avons guère d'idée, et à vrai dire nulle théorie économique n'est là pour nous apporter le soutien de ses constructions, ou pour même orienter notre réflexion. Mais commande est tombée du plus haut. Nous posons donc, d'un neurone perplexe, l'animal budgétaire sur la table de dissection. ( ... )

Une seule voie nous reste: le déficit.

Le déficit, d'abord, du citoyen lambda au Président de format courant, ça parle à tout le monde: être en déficit, c'est être à court d'argent; ou, si l'on préfère, tirer aujourd'hui un chèque sur demain, qui devra rembourser. Ensuite, le déficit a depuis Keynes acquis ses lettres de noblesse économique: il figure vaillamment dans les théories, il est une des plus visiblement opératoires variables des modèles. Lui seul, c'est évident, a la carrure et la netteté pour nous tirer d'affaire. Le déficit ! mais qu'en faire ? à quelle contrainte le plier pour en extraire une norme?

Le coup est vite joué. La bouée tous usages pour sauvetage du macro-économiste en mal de référence, c'est le PIB: tout commence et tout s'achève avec le PIB, tout ce qui est un peu gros semble pouvoir lui être raisonnablement rapporté. Donc ce sera le ratio déficit sur PIB. Simple; élémentaire même, confirmerait un détective fameux. Avec du déficit sur PIB, on croit tout de suite voir quelque chose de clair. ( ... )

La deuxième observation touche à la pertinence du ratio lui-même: ne divise-ton pas des choux par des carottes? Car un déficit n'est rien d'autre qu'une dette: il est le chiffre exact de ce qu'il faut, tout de suite, emprunter, c'est à dire, cigale, aller demander à d'autres; et donc de ce qu'il faudra épargner - au fil des années suivantes - pour rembourser ceux qui auront prêté. Autrement dit, afficher un pourcentage de déficit par rapport au PIB, c'est mettre en rapport le flux partitionné, échelonné des échéances à honorer dans les années futures avec la seule richesse produite en l'année origine. Il y a discordance des temps. ( ... )

Où l'on aura compris que fixer le projecteur sur le déficit d'une année donnée n'a guère de sens; et que le rapporter au PIB de cette même année lui en fait perdre un peu plus. Le ratio déficit sur PIB peut au mieux servir d'indication, de jauge: il situe un ordre de grandeur, il soupèse une ampleur, et fournit une idée - mais guère plus - immédiate, intuitive de la dérive. Mais en aucun cas il n'a titre à servir de boussole; il ne mesure rien: il n'est pas un critère. Seule a valeur une analyse raisonnée de la capacité de remboursement, c'est à dire une analyse de solvabilité: n'importe quel banquier (ou n'importe quel marché, ce qui revient au même) vous le dira. ( ... )

Pressés, en mal d'idée, mais conscients du garant de sérieux qu'apporte l'exhibition du PIB et de l'emprise que sur tout esprit un peu, mais pas trop, frotté d'économie exerce sa présence, nous fabriquons donc le ratio élémentaire déficit sur PIB, objet bien rond, jolie chimère (au sens premier du mot), conscients tout de même de faire, assez couverts par le statut que nous confèrent nos études, un peu joujou avec notre boîte à outil. Mais nous n'avons pas mieux. Ce sera ce ratio. Reste à le flanquer d'un taux. C'est affaire d'une seconde. Nous regardons quelle est la plus récente prévision de PIB projetée par l'INSEE pour 1982. Nous faisons entrer dans notre calculette le spectre des 100 milliards de déficit qui bouge sur notre bureau pour le budget en préparation. Le rapport des deux n'est pas loin de donner 3%.

C'est bien, 3% ; ça n'a pas d'autre fondement que celui des circonstances, mais c'est bien. 1% serait maigre, et de toute façon insoutenable: on sait qu'on est déjà largement au delà, et qu'en éclats a volé magistralement ce seuil. 2% serait, en ces heures ardentes, inacceptablement contraignant, et donc vain; et puis, comment dire, on sent que ce chiffre, 2% du PIB, aurait quelque chose de plat, et presque de fabriqué. Tandis que trois est un chiffre solide; il a derrière lui d'illustres précédents (dont certains qu'on vénère). Surtout, sur la route des 100 milliards de francs de déficit, il marque la dernière frontière que nous sommes capables de concevoir (autre qu'en temps de guerre) à l'aune des déficits d'où nous venons et qui ont forgé notre horizon. ( ... )

Ce calcul, ce principe, il lui reste à recevoir encore, par les voies les plus solennelles, l'onction du Président. C'est chose faite le 9 juin 1982 (après qu'on a durant tout le printemps, venus de l'Elysée, trouvé dans les journaux les mots "directive donnée de 3% du PIB", "consigne impérative de 3% du PIB"); lors de sa seconde conférence de presse du septennat, le Président dans son intervention liminaire déclare: "Le déficit est d'environ 3% et il ne faut pas qu'il dépasse ce pourcentage appliqué au produit intérieur brut. J'attends du gouvernement qu'il respecte - je n'ai pas lieu d'en douter sachant l'engagement du gouvernement tout entier - ce plafond de 3% et pas davantage." (... sachant l'engagement du gouvernement tout entier : on imagine qu'un ange - armé d'un coupe-coupe budgétaire -, fors Delors, sur les ministres passe).

Le processus d'acculturation est maintenant achevé; on a réussi à déporter le curseur: ce qui est raisonnable, ce n'est pas de voir dans le déficit un accident, peut-être nécessaire, mais qu'il faut corriger sans délai comme on soigne une blessure; non, ce qui est décrété raisonnable c'est d'ajouter chaque année à la dette seulement une centaine de milliards (en francs 1982). C'est cela, désormais, qu'on appelle "maîtrise": en dessous de 3% du PIB, dors tranquille citoyen, la dette se dilate, mais il ne se passe rien - quand le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt, dit le proverbe chinois; quand le sage montre l'endettement, l'incompétent diplômé regarde le 3% du PIB. ( ... )

Puis un jour le traité de Maastricht parut sur le métier. Ce 3%, on l'avait sous la main, c'est une commodité; en France on en usait, pensez! chiffre d'expert ! Il passe donc à l'Europe; et de là, pour un peu, il s'étendrait au monde. ( ... )

Parfois lorsque j'entends, repris comme un mantra, le 3% du PIB, je m'amuse de ce trois que nous avons choisi. Me revient le souvenir du numero deus impare gaudet - le nombre impair plaît à la divinité - qu'on trouve dans Virgile. Et la traduction qu'en donne Gide dans Paludes: le nombre deux se réjouit d'être impair. Et il a bien raison, ajoute Gide.

Le 3% du PIB se réjouit d'être critère... Et il a bien raison.Source : Latribune.fr - 01/10/2010

samedi 25 février 2012

" Éloge de la fuite " par Henri Laborit

Quand il ne peut plus lutter contre le vent et la mer pour poursuivre sa route, il y a deux allures que peut encore prendre un voilier : la cape ( le foc bordé à contre et la barre dessous ) le soumet à la dérive du vent et de la mer, et la fuite devant la tempête en épaulant la lame sur l'arrière avec un minimum de toile.

La fuite reste souvent, loin des côtes, la seule façon de sauver le bateau et son équipage. Elle permet aussi de découvrir des rivages inconnus qui surgirons à l'horizon des calmes retrouvés.

Rivages inconnus qu'ignoreront toujours ceux qui ont la chance apparente de pouvoir suivre la route des cargos et des tankers, la route sans imprévus imposée par les compagnies de transport maritime.

Vous connaissez sans doute un voilier nommé " Désir ".

Imaginaire, fonction spécifiquement humaine qui permet à l'Homme contrairement aux autres espèces animales, d'ajouter de l'information, de transformer le monde qui l'entoure. Imaginaire, seul mécanisme de fuite, d'évitement de l'aliénation environnementale, sociologique en particulier, utilisé aussi bien par le drogué, le psychotique, que par le créateur artistique ou scientifique. ( ... )

Se révolter, c'est courir à sa perte, car la révolte si elle se réalise en groupe, retrouve aussitôt une échelle hiérarchique de soumission à l'intérieur du groupe, et la révolte, seule, aboutit rapidement à la suppression du révolté par la généralité anormale qui se croit détentrice de la normalité. Il ne reste plus que la fuite. ( ... )

Dans notre monde, ce ne sont pas des hommes que vous rencontrez le plus souvent, mais des agents de production, des professionnels. Ils ne voient pas non plus en vous l'Homme, mais le concurrent, et dès que votre espace gratifiant entre en interaction avec le leur, ils vont tenter de prendre le dessus, de vous soumettre. Alors, si vous hésiter à vous transformer en hippie, ou à vous droguer, il faut fuir, refuser la lutte si c'est possible. Car ces adversaires ne vous aborderons jamais seuls. Ils s'appuieront sur un groupe ou une institution. L'époque de la chevalerie est loin où l'on se mesurait un à un, en champ clos. Ce sont les confréries qui s'attaquent aujourd'hui à l'homme seul, et si celui-ci a le malheur d'accepter la confrontation, elles sont sûres de la victoire, car elles exprimeront le conformisme, les préjugés, les lois socio-culturelles du moment. Si vous vous promenez seul dans la rue, vous ne rencontrerez jamais un autre homme seul, mais toujours une compagnie de transport en commun. ( ... )

L'homme primitif avait la culture du silex taillé qui le reliait obscurément, mais complètement, à l'ensemble du cosmos. L'ouvrier d'aujourd'hui n'a même pas la culture du roulement à billes que son geste automatique façonne par l'intermédiaire d'une machine. Et pour retrouver l'ensemble du cosmos, pour se situer dans la nature, il doit s'approcher des fenêtres étroites que, dans sa prison sociale, l'idéologie dominante, ici ou là, veut bien entrouvrir pour lui faire prendre le frais. Cet air est lui-même empoisonné par les gaz d'échappement de la société industrielle. C'est lui pourtant que l'on appelle la Culture. ( ... )

Comment être libre quand une grille explicative implacable nous interdit de concevoir le monde d'une façon différente de celle imposée par les automatismes socio-culturels déterminés par notre niche environnementale ? comment être libre aussi quand on sait que ce que nous possédons dans notre système nerveux, ce ne sont que nos relations avec les autres ? Quand on sait qu'un élément n'est jamais séparé d'un ensemble ? Qu'un individu séparé de tout environnement social devient un enfant sauvage qui ne sera jamais un homme ? Que l'individu n'existe pas en dehors de sa niche environnementale à nulle autre pareille qui le conditionne entièrement à être ce qu'il est ? ( ... )

Si les connaissances de l'Homme à travers les siècles se sont enrichies pour déboucher sur notre monde moderne, c'est bien que le message s'est complexifié depuis les origines. Cela, nous le devons à quelques hommes qui ont ajouté à ce que leur avaient donné les autres une part sortie d'eux-mêmes et que le message ne contenait pas avant eux. Les autres sont morts, bien morts, alors qu'eux vivent encore en nous, souvent inconnus mais présents. Ils vivent encore en nous puisque ce qu'ils ont apporté au monde humain continue sa carrière au sein de notre système nerveux. Nous savons que ce qu'ils ont apporté au monde, c'est une construction neuve qu'ils ont fait naître des associations rendues possibles par les zones associatives de leur cortex orbito-frontal. Ne sont-ils pas les seuls en réalité à pouvoir assumer pleinement le nom d' " Homme " ? ( ... )

Vous connaissez sans doute un voilier nommé " Désir ".

Imaginaire, fonction spécifiquement humaine qui permet à l'Homme contrairement aux autres espèces animales, d'ajouter de l'information, de transformer le monde qui l'entoure. Imaginaire, seul mécanisme de fuite, d'évitement de l'aliénation environnementale, sociologique en particulier, utilisé aussi bien par le drogué, le psychotique, que par le créateur artistique ou scientifique. ( ... )

Se révolter, c'est courir à sa perte, car la révolte si elle se réalise en groupe, retrouve aussitôt une échelle hiérarchique de soumission à l'intérieur du groupe, et la révolte, seule, aboutit rapidement à la suppression du révolté par la généralité anormale qui se croit détentrice de la normalité. Il ne reste plus que la fuite. ( ... )

Dans notre monde, ce ne sont pas des hommes que vous rencontrez le plus souvent, mais des agents de production, des professionnels. Ils ne voient pas non plus en vous l'Homme, mais le concurrent, et dès que votre espace gratifiant entre en interaction avec le leur, ils vont tenter de prendre le dessus, de vous soumettre. Alors, si vous hésiter à vous transformer en hippie, ou à vous droguer, il faut fuir, refuser la lutte si c'est possible. Car ces adversaires ne vous aborderons jamais seuls. Ils s'appuieront sur un groupe ou une institution. L'époque de la chevalerie est loin où l'on se mesurait un à un, en champ clos. Ce sont les confréries qui s'attaquent aujourd'hui à l'homme seul, et si celui-ci a le malheur d'accepter la confrontation, elles sont sûres de la victoire, car elles exprimeront le conformisme, les préjugés, les lois socio-culturelles du moment. Si vous vous promenez seul dans la rue, vous ne rencontrerez jamais un autre homme seul, mais toujours une compagnie de transport en commun. ( ... )

L'homme primitif avait la culture du silex taillé qui le reliait obscurément, mais complètement, à l'ensemble du cosmos. L'ouvrier d'aujourd'hui n'a même pas la culture du roulement à billes que son geste automatique façonne par l'intermédiaire d'une machine. Et pour retrouver l'ensemble du cosmos, pour se situer dans la nature, il doit s'approcher des fenêtres étroites que, dans sa prison sociale, l'idéologie dominante, ici ou là, veut bien entrouvrir pour lui faire prendre le frais. Cet air est lui-même empoisonné par les gaz d'échappement de la société industrielle. C'est lui pourtant que l'on appelle la Culture. ( ... )

Comment être libre quand une grille explicative implacable nous interdit de concevoir le monde d'une façon différente de celle imposée par les automatismes socio-culturels déterminés par notre niche environnementale ? comment être libre aussi quand on sait que ce que nous possédons dans notre système nerveux, ce ne sont que nos relations avec les autres ? Quand on sait qu'un élément n'est jamais séparé d'un ensemble ? Qu'un individu séparé de tout environnement social devient un enfant sauvage qui ne sera jamais un homme ? Que l'individu n'existe pas en dehors de sa niche environnementale à nulle autre pareille qui le conditionne entièrement à être ce qu'il est ? ( ... )

Si les connaissances de l'Homme à travers les siècles se sont enrichies pour déboucher sur notre monde moderne, c'est bien que le message s'est complexifié depuis les origines. Cela, nous le devons à quelques hommes qui ont ajouté à ce que leur avaient donné les autres une part sortie d'eux-mêmes et que le message ne contenait pas avant eux. Les autres sont morts, bien morts, alors qu'eux vivent encore en nous, souvent inconnus mais présents. Ils vivent encore en nous puisque ce qu'ils ont apporté au monde humain continue sa carrière au sein de notre système nerveux. Nous savons que ce qu'ils ont apporté au monde, c'est une construction neuve qu'ils ont fait naître des associations rendues possibles par les zones associatives de leur cortex orbito-frontal. Ne sont-ils pas les seuls en réalité à pouvoir assumer pleinement le nom d' " Homme " ? ( ... )

mardi 7 février 2012

" AU NOM DE LA CIVILISATION " par René Vautier

“Déjà le sang de Mai ensemençait Novembre” Film de René VAUTIER ( 1982 )

" Afrique 50 " René Vautier: un an de prison pour un documentaire

"Presque tous les hommes savent lire et compter,(en France on compte à l'époque 40% d' analphabètes)

ainsi les soldats qui débarquent sont en général moins instruits que les sauvages qu'ils viennent civiliser "

Capitaine Claude Antoine Rozet ( 1833 )

http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k106605k

« Le pays des Beni-Menasser est superbe et l’un des plus riches que j’ai vu en Afrique. Les villages et les habitants sont très rapprochés. Nous avons tout brûlé, tout détruit. Oh la guerre, la guerre ! Que de femmes et d’enfants, réfugiés dans les neiges de l’Atlas, y sont morts de froid et de misère !... Il n’y a pas dans l’armée cinq tués et quarante blessés. » (Région de Cherchell, avril 1842)

« Tu m’a laissé chez les Brazes, je les ai brûlés et dévastés. Me voici chez les Sindgad, même répétition en grand, c’est un vrai grenier d’abondance... Quelques-uns sont venus pour m’amener le cheval de soumission. Je l’ai refusé parce que je voulais une soumission générale, et j’ai commencé à brûler. » (Ouarsenis, Octobre 1842)

Lettres du Maréchal Saint-Arnaud

« Vous me demandez, dans un paragraphe de votre lettre, ce que nous faisons des femmes que nous prenons. On en garde quelques-unes comme otages, les autres sont échangées contre des chevaux, et le reste est vendu à l’enchère comme bêtes de somme. » (Lettre datée de Mascara, 31 mars 1842.)

« Apportez des têtes, des têtes ! Bouchez les conduits crevés avec la tête du premier Bédouin que vous rencontrerez. »

(Harangue citée par le baron Pichon : Alger sous la domination française, p.109.)

Tous les bons militaires que j’ai l’honneur de commander sont prévenus par moi-même que s’il leur arrive de m’amener un Arabe vivant, ils recevront une volée de coups de plat de sabre...

Colonel de Montagnac "Lettres d’un soldat"

1) Tout Français capturé au combat sera considéré comme prisonnier de guerre et sera traité en conséquence jusqu’à ce qu’une occasion s’offre pour son échange contre un prisonnier algérien.

2) Interdiction absolue de tuer un prisonnier désarmé.

3) Tout Arabe qui amènera un soldat français captif sain et sauf aura une récompense de 8 douros.

4) Tout Arabe ayant un Français en sa possession est tenu de le bien traiter. Dans le cas où le prisonnier aura à se plaindre de mauvais traitement, la récompense prévue pour l’avoir fait prisonnier sera supprimée sans préjudice d’autres sanctions.

La même année ( 1841) eut lieu à Sidi Khelifa , un échange de prisonniers entre les deux armées. Cette opération ne fût malheureusement pas renouvelée. La magnanimité de l’Emir a semé le doute au sein des officiers de l’Armée Française, allant jusqu’à éviter la procédure des échanges des prisonniers. Un des officiers supérieur (le colonel de Géry), a confié à Monseigneur Dupuch : « Nous sommes obligés de cacher, autant que nous le pouvons, ces choses à nos soldats, car s’ils le soupçonnaient, jamais ils ne combattraient avec autant d’acharnement ».

L'islam, l'émir Abdelkader et le droit humanitaire

jeudi 26 janvier 2012

" Anonymous : ces gamins bricoleurs contre lesquels les Etats ne peuvent guère lutter " par Benjamin Bayart

Un hacker, c'est avant tout un bricoleur, même pas forcément génial, qui utilise les choses pour ce qu'elles sont, et pas pour ce qu'elles paraissent. L'étiquette dans le rayon du magasin me dit que c'est un marteau. Moi, je m'en sers comme presse-papier. Cette approche est celle du hacker. L'étiquette dit que c'est du fil électrique, mais ma voisine s'en sert comme corde à linge. Le marchand dit que c'est un journal, moi je m'en sers comme litière pour le chat. ( ... )

Dans le contexte informatique, un hacker c'est quelqu'un qui a détourné l'usage initial d'un programme informatique, ou d'un système informatique (impliquant par exemple des périphériques) pour en faire quelque chose d'autre. Il y a autant de variété de hackers qu'il y a de sujets en informatique. Certains oeuvrent dans le calcul pur, d'autres dans l'électronique (quel plaisir de faire une télécommande universelle permettant d'éteindre toutes les télévisions!), d'autres dans le réseau. Et bien entendu, il y a un aspect ludique qu'on ne peut pas supprimer: l'approche même du hacker est qu'il est en train d'apprendre, qu'il joue avec ses programmes pour comprendre quoi en faire. C'est parce qu'il joue qu'il apprend. Et c'est parce qu'il apprend qu'il finit en général bien plus compétent que la moyenne, même si son savoir n'est pas forcément bien structuré.

Maintenant, qu'est-ce qu'on entend par gouvernement? L'approche légitimiste est celle que j'avais tout à l'heure : le représentant légitime élu par le peuple et qui exerce, quand malheureusement il le faut, la seule forme de violence légitime. L'autre approche classique est de dire que c'est la classe dirigeante, mise en place par les puissants, et tolérée par le bon peuple (ou le contraire, mais ça ne change rien). Ce dont on est sur, c'est que c'est très sérieux. L'image du gouvernement ? L'énarque ou le polytechnicien. Gris. Intellectuellement très brillant, ayant bien appris tous les manuels qui lui sont tombés sous la main. Si on veut voir une dichotomie, elle est entre les adultes, n'apprenant plus, ayant appris par le passé, qui sont responsables et aux manettes, et qu'on appellera gouvernement, et des post-adolescents, pas complétement sortis de l'enfance, toujours en train de jouer, et donc d'apprendre aussi vite qu'il leur est possible, qui font un peu n'importe quoi "pour voir ce que ça fait".

Ayant posé nos deux acteurs, nous pouvons alors réfléchir à la question posée. Et la réponse attendue est toujours duale. Oui, le gouvernement est démuni. Non, il n'est pas désarmé. La première façon de le comprendre est de comprendre comment un adulte, peu entraîné, est démuni face à des enfants. Essayez. Si vous n'êtes pas instituteur, vous serez très démuni face à une classe de CE2. Mais cette lecture est trop légère. Les hackers sont comme des enfants, parce qu'ils jouent et apprennent, mais ce ne sont pas des enfants. Ce sont des adultes. C'est très déstabilisant, quand on est le pouvoir légitime, de se voir évalué, critiqué, scruté, et parfois mis en échec, par des gens qui ne se prennent pas au sérieux. Comment répondre ?

Par exemple, ce que les Anonymous ont fait sur le site de l'Elysée vendredi soir, c'est à mourir de rire. Ils ont fait juste ce qu'il faut de modification pour que, sur certains navigateurs, s'ajoute dans l'URL affichée du site un slogan parmi tout un stock. Aucune violence. Le ridicule, ce n'est pas la violence. Alors comment répondre à ça ? Par la violence légitime ? La violence en réponse à un pied de nez, on le sent bien, c'est une réponse de faible.

Certaines des actions ont des effets plus brutaux, comme de rendre totalement inaccessible certains sites. Mais là encore, sans la moindre violence physique, sans appât du lucre. Comment répondre à ça ? Par de la prison ? Mais la prison, c'est pour les méchants, par pour les gamins qui tirent la sonnette pour faire rager les vieux. Sous cet angle-là, le gouvernement est démuni, bien qu'il ait toutes les armes légales pour se montrer aussi brutal qu'il aura envie (il suffit de dire que c'est du terrorisme, et même l'état de droit ne s'impose plus).

Mais il ne faut pas se tromper de lecture. Pour le moment, nous ne vivons que des escarmouches. Ce que la presse nous raconte sous des airs sérieux (ceux qu'elle prend quand elle ne comprend pas), ce sont des pieds de nez. Une façon amicale et rigolarde de dire que les hackers voient très bien où on veut les amener, et que ça ne leur convient pas. Et qu'ils entendent lutter contre. Tout comme une manifestation n'est pas une révolution, n'est pas même les prémices d'une révolution. Mais ce n'est pas non plus un symptome dont on puisse faire fi. Une manifestation, c'est le peuple qui gronde. Et plus le peuple gronde, plus le gouvernement doit s'en préoccuper. L'histoire montre qu'il n'est pas un gouvernement sur terre qui puisse résister face à son peuple en colère. Il faut donc s'en préoccuper, et tâcher de faire baisser cette colère. Soit en formatant bien le peuple, selon la méthode Nord-Coréenne, ou selon celle dite du "temps de cerveau disponible", soit en veillant à maintenir des équilibres.

Ce que font les Anonymous, qui ne sont pas des hackers brillants, c'est le plus souvent de l'ordre du sit-in : plusieurs milliers de personnes consultent en boucle, aussi vite que leur connexion au réseau le permet, un même site, qui s'effondre sous un trop grand nombre de demandes. Ce qu'on appelle un DDoS. C'est de l'ordre de la manifestation : pas forcément fin, pas avec des slogans pointus politiquement, mais une marque nette d'un problème. On peut dédaigneusement se dire que des gens dont les idées sont si courtes qu'elles tiennent sur une banderole n'ont rien à dire. Ils ont en général au moins une compréhension"instinctive" de ce qui leur arrive, même si tous ne mettent pas forcément cette compréhension en mots. ( ... )

Une chose est certaine : pour le moment, du côté des hackers et des Anoynmous, tout le monde reste gentil, cherchant la manifestation et le pied de nez. On sait que de nos jours toutes les industries sont pilotées par des systèmes informatiques. On sait que ces systèmes informatiques sont parfois très mal sécurisés. Pour le moment, aucune communauté de hackers n'a décidé de chercher, avec détermination et systématiquement, à mettre en défaut tous les sites industriels d'Europe, des rafineries aux centrales nucléaires en passant par les transports en commun ou les réseaux d'eau et d'électricité.

Ridiculiser le site web de l'Elysée, c'est un pied de nez. Le traiter de manière criminelle serait très grave : en supprimant la hiérarchie des choses, en qualifiant tout de terrorisme comme on tend à le faire de nos jours, on banalise l'idée d'une action véritablement violente.

Les Anonymous qui bloquent des sites, les hackers qui font des attaques plus ciblées et plus fines, c'est le peuple qui gronde. Et le gouvernement a toujours peur du peuple qui gronde, et est toujours démuni quand il n'est pas capable de comprendre ce qui se passe. Donc, oui, les gouvernements sont démunis, et ce n'est pas nouveau. Et il faudrait d'urgence que les gouvernements trouvent des modes d'écoute et de réponse intelligents, avant que le gros vent ne tourne à l'orage ou à la tempête.

L'apparition d'un nouveau moyen de diffusion de la connaissance se traduit toujours par l'élargissement du nombre de ceux qui se mèlent de savoir comment tourne le monde. C'est la base des Lumières qui ont utilisé efficacement l'imprimerie pour diffuser le savoir.Les internautes, hackers ou pas, sont en train de s'approprier bon nombre de savoirs sur bon nombres de dossiers. C'est une approche qui devient classique dans tous les domaines, et qui est l'approche la plus naturelle sur Internet. Face à ça également, les gouvernements sont démunis. Et ce n'est pas nouveau non plus.

Inscription à :

Articles (Atom)

Quelle est la différence entre un optimiste et un pessimiste ?

L'optimiste pense que l'on vit dans le meilleur des mondes possibles.

Le pessimiste pense que malheureusement c'est vrai.

L'optimiste pense que l'on vit dans le meilleur des mondes possibles.

Le pessimiste pense que malheureusement c'est vrai.